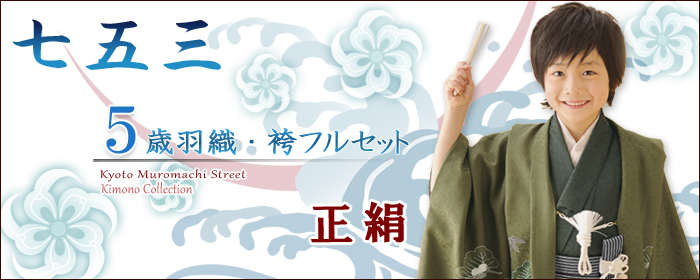

七五三 お宮参り 着物、卒業式 袴セット 子供浴衣 洗える着物 等、お祝い着や気軽に楽しめる和装品を格安で販売しています。

ショッピングカート

カートの中身

カートは空です。

| 七五三のお祝い着 |

商品カテゴリ一覧

- 貼り付け家紋

- お宮参り着物 産着 初着

- 髪飾り

- 七五三 着物(女の子用)

- 七五三 着物(男の子用)

- 洗える着物(女性用)

- 帯

- 和装小物(女性用)

- 襦袢・インナー・着付け小物

- 草履、下駄、和装バック

- 男性用着物

- 子供着物セット(ベビー、100-120サイズ)

- 成人式の着物(振袖)

- ジュニア着物(十三参り、ジュニア小紋)

- 子供浴衣(女の子用)

- 子供浴衣(男の子用)

- 浴衣(女性用)

- 浴衣帯・下駄・髪飾り・小物(女性用)

- 浴衣(男性用)

- 袴(はかま)

- 卒業式の衣装(二尺袖、小振袖、袴セット)

- 卒園式、入学式に 子供着物と袴

- 小学生 卒業式 ジュニア袴セット

- 長羽織、道中着、コート

- ショール

- 長寿のお祝いセット

- 反物 着尺

- 京都の伝統工芸品★京独楽(コマ)

- その他

- ※

- 各種加工(揚げ加工、撥水加工、家紋入れ他)

|

ホーム |

七五三着付け*5歳男児

|

七五三 五歳男児用着物の着付けマニュアル

この着付けマニュアルは、当社が販売しております「七五三 五歳男児用お祝い着物セット」向けとなります。

また、肩上げと身上げ(腰上げ)の上げ加工を、予めされている着物での着付けマニュアルとなります。

|

着付け前に… ・トイレは先に済ませましょう |

まず最初に、着付けに必要な物が揃っているか確認をしましょう。

| 下ごしらえ・肩上げ、身上げ(家紋入れ)をする | |

|---|---|

|

|

|

赤色の丸がついている所が肩揚げをすませた状態です。

(※男の子の着物は、羽織り、着物、長襦袢に肩上げが必要です) ※半襟は長襦袢につけましょう(右画像参照) ※写真の羽織には家紋が入っています。 肩上げは、「子供の着物の印」の意味もありますので、必ず先にしておいてください。 また、袴の裾から着物が見えないように、身上げ(腰上げ)を先にしておくと着崩れしにくくなります。 |

|

| 襦袢を着せる | |

|---|---|

|

ランニングなどの下着の上に、襦袢を着せます。

半襦袢は下前、上前の順で合わせ、衿は浅めのV字形になるように。 胸紐をかけます。おへその上あたりが目安。ひもは後ろで結びます。 |

| 着物を着せる | |

|---|---|

|

着物を持ち、袖から手を通し、肩にかけます。

|

|

|

|

襦袢の衿を少し出して、着物の衿を合わせ、胸紐を下めに結びます。

|

|

| 袴をはかせる | |

|---|---|

|

袴は胴にあてるへらのないほうが前です。袴を広げて片方ずつ脚を入れて、はかせます。

|

|

着物の裾が袴から出ないように丈を決めたら袴の前をクリップで留めます。

袴の前紐は後ろに回し、帯結びの上で交差して前に。 |

|

|

|

前に持ってきた前紐は中心で折り上げて、前紐に重ねて後ろに持っていきます。

|

|

|

後ろに回した前紐は、一文字の帯結びび下でしっかり結びます。

|

|

一文字の上で交差した紐が外れないように、帯の羽根をしっかり引っ張って安定させます。

|

|

|

|

袴の後ろの腰板についているへらを、帯と背の間に差し込みます。

|

|

|

|

|

袴の後ろ紐を前にもっていき、前紐の下をくぐらせて交差させます。

|

|

|

|

|

交差した紐を折り上げて、下になった紐を前紐に通し、下に引きます。

|

|

|

|

|

下に引いた後ろ紐を8~10センチの長さにたたみます。

|

|

|

|

|

たたんだの紐を横十文字になるように交差させた中央に、もう片方の紐を巻きつけます。

|

|

|

たたんでないほうの後ろ紐をたたんだ紐の中央に2,3回巻きつけ、少し下に引き出したところ。

|

|

十文字を作るため紐を下に引き出したのち、残りの紐を内側にしまい込み、横長の十字になるよう始末。

|

| 小物をつけ、羽織を着せる | |

|---|---|

|

懐剣は帯と帯の間に挟み込みます。扇子はその手前に低めに差し込みます。

お守りは袴の前紐に通してわきから袴の中にしまい込みます。 |

|

|

|

羽織を着せます。羽織紐は最初から結んであり、解かずにそのまま左右にS字鐶(かん)という金具がついているので、「乳(ち)」と呼ばれる羽織の紐をかける小さな輪に、このS字金具を引っかけます。

|

羽織の襟は立てないで、外側に折り返します。

|

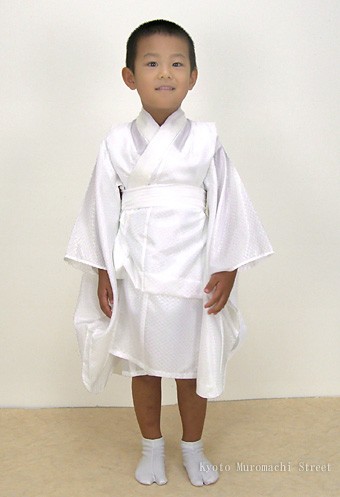

| できあがり | |

|---|---|

|

|

|

モデル:そうし君(参考:身長 約104cm)

|

|

|

今回着付けをして下さった和泉夏子先生のプロフィール 日記

リンクHP:和泉夏子 |

|

運営責任者:望月 満

OFFICE:〒604-8804 京都市中京区壬生坊城町8-46

(店舗販売はしていません)

TEL:075-432-8753

※お客様専用ダイヤルですので、営業の電話はお断りします。

FAX:075-320-3517

営業時間:10:00~19:00

定休日:日曜日、祝日、土曜日

Copyright (C) 2004-2026

七五三着物 洗える着物 浴衣の通販ショップ「京都室町st.」